Seit OpenAI mit der Veröffentlichung seines neuen Modells GPT-4o eine Bildgenerierungsfunktion in ChatGPT integriert hat, überschwemmen im Ghibli-Stil erzeugte Porträts und Kurzvideos die sozialen Medien. Gegen den ausdrücklichen Willen von Ghibli-Gründer Hayao Miyazaki.

Auch OpenAI-CEO Sam Altman zeigte sich vom Hype begeistert und änderte sein Profilbild kurzerhand in eine KI-generierte Version von sich selbst im Stil der japanischen Animationsfilme, was nun von Millionen ChatGPT-Nutzern nachgeahmt wird.

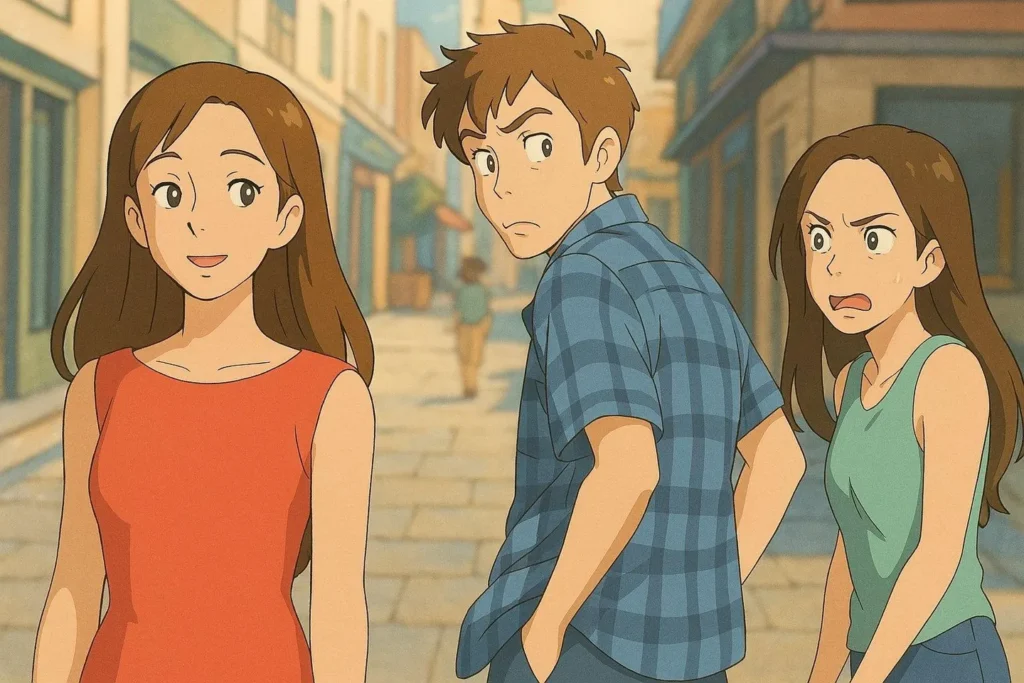

Was für viele nur ein harmloser Spaß ist, ist in Wahrheit ein Präzedenzfall. Ein direkter Angriff auf die Kunst und die Rechte Kreativer. Denn die Ästhetik, auf die hier zugegriffen wird, stammt aus einem konkreten künstlerischen Werk mit klar erkennbaren stilistischen und kulturellen Ursprüngen, den Filmen von Studio Ghibli.

Dass dieser Stil ohne jede Zustimmung der Rechteinhaber massenhaft reproduziert wird, offenbart ein grundsätzliches Problem im Umgang mit Künstlicher Intelligenz und geistigem Eigentum.

Einer, der sich seit Jahren kritisch zur KI äußert, ist Hayao Miyazaki, Mitbegründer von Studio Ghibli. In einem nun wieder viralen Video bezeichnete er KI-generierte Animationen als eine „Beleidigung des Lebens selbst“. Er weigerte sich entschieden, mit Technologien zu arbeiten, die Emotionen nur simulieren, aber nicht verstehen: „Wer so etwas macht, weiß nichts über Schmerz. Ich bin zutiefst angeekelt.“

Miyazakis Haltung ist nicht etwa Ausdruck ein Angst alter Männer gegenüber neuen Technologien, sondern eine fundamentale Verteidigung künstlerischer Integrität. Seine Filme sind geprägt von Empathie, von handgezeichneten Bewegungen, von menschlicher Erfahrung – all das steht im scharfen Kontrast zu automatisierten Bildausgaben, die auf Trainingsdaten basieren, für die oft nie eine Erlaubnis erteilt wurde.

Der KI-Kritiker Jürgen Geuter (alias @tante) bringt es auf den Punkt:

„OpenAI’s move to allow generating ‚Ghibli style‘ images isn’t just a cute PR stunt. It is an expression of dominance and the will to reject and refuse democratic values. It is a vulgar display of power.“

Die Diskussion ist also keine Randnotiz aus der Netzkultur, sondern berührt zentrale Fragen: Wem gehört Kunst? Wer darf Bilder erzeugen, die offensichtlich aus einem konkreten Werk abgeleitet sind? Und welche Rechte bleiben Grafikern, bildenden Künstlern, Videokünstlern, Musikern oder Autoren noch, wenn ihr Werk von globalen Techbro-Konzernen einfach so ungefragt genutzt werden kann?

Eine Kunstform ist die Generierung von KI-Bildern nicht. Einfach ein Bild hochladen und den Prompt „Generiere dieses Bild im Stil von Studio Ghibli“ zu schreiben ist nichts, was man sich urheberrechtlich schützen lassen könnte und es trägt auch nichts zu unserer Kultur bei, ganz im Gegenteil.

Das Recht auf das eigene Werk ist die Grundlage jeder schöpferischen Tätigkeit. Dieses Recht wird durch Urheberrechte geschützt, nicht als Selbstzweck, sondern weil kreative Arbeit Zeit, Können und menschliches Erleben voraussetzt. KI-Unternehmen, die diese Rechte einfach abgreifen wollen, greifen nicht nur einzelne Künstler an, sondern untergraben die Grundlagen der Kunst selbst.

Wir als Gesellschaft, als Zuschauer von Filmen, als Hörer von Musik, als Leser von Literatur – dürfen das nicht zulassen und sollten es zumindest nicht nachahmen. Kunst ist kein Rohstoff, den man beliebig extrahieren und weiterverwerten kann. Wer glaubt, dass Schönheit und Bedeutung ohne Autor entstehen können, übersieht, worauf sie eigentlich beruhen: auf Erfahrung, auf Verletzlichkeit, auf Menschlichkeit.

Dieser Konflikt ist kein rein wirtschaftlicher. Er ist ideologisch. Die Vorstellung, dass Kunst, Wissen und Kommunikation möglichst frei zirkulieren sollen – unabhängig von Rechten, Kontexten oder Autorenschaft –, stammt nicht aus einem egalitären Wunsch, sondern aus einer spezifischen politischen Bewegung: dem Cyberlibertarianismus.

In seinem Buch Cyberlibertarianism zeigt der Politikwissenschaftler David Golumbia, wie stark die Ursprünge der heutigen Tech-Industrie von libertären, antidemokratischen Ideen geprägt sind. Von den frühen Cypherpunks, über Tauschbörsen und Crypto-Bros bis hin zu heutigen KI-Startups und Gestalten wie Elon Musk oder Peter Thiel, zieht sich eine Linie, die Urheberrechte, Datenschutz und demokratische Kontrolle ablehnt. Die Folgen dieser gefährlichen Ideologie sehen wir gerade live und in Farbe in den USA.

Golumbia beschreibt, wie Begriffe wie „freies Internet“, „Dezentralisierung“ oder „Zensurkritik“ oft nur Vorwände sind, um regulatorische Eingriffe zu verhindern und die Kontrolle über digitale Räume in privater Hand zu behalten, ohne eine demokratische Rückbindung. Der Glaube an den „freien Fluss von Information“ wird dabei gezielt genutzt, um Eigentumsrechte auszuhöhlen und Märkte zu dominieren.

Wir befinden uns in einer politisch dramatischen Zeit mit Umwälzungen, die durch KI noch beschleunigt werden wird. Wir sollten uns alle bewusst sein, wie wir mit den neuen Technologien umgehen und wie gefährlich sie am Ende für unsere demokratische Gesellschaft sind. Und wir sollten uns immer an die Worte von Hayao Miyazaki erinnern, wenn wir mit Hilfe von KI auf das Schaffen von Millionen Kreativer zugreifen.

„Die Verwendung von KI-Bildgeneratoren zur Erstellung von Bildern im Ghibli-Stil zeigt nur, dass man weder diese Kunstwerke noch ihre Schöpfer respektiert – und zugleich ihre Botschaft über die Bedeutung der Menschlichkeit nicht verstanden hat.“ (Jürgen Geuter auf Linkedin)

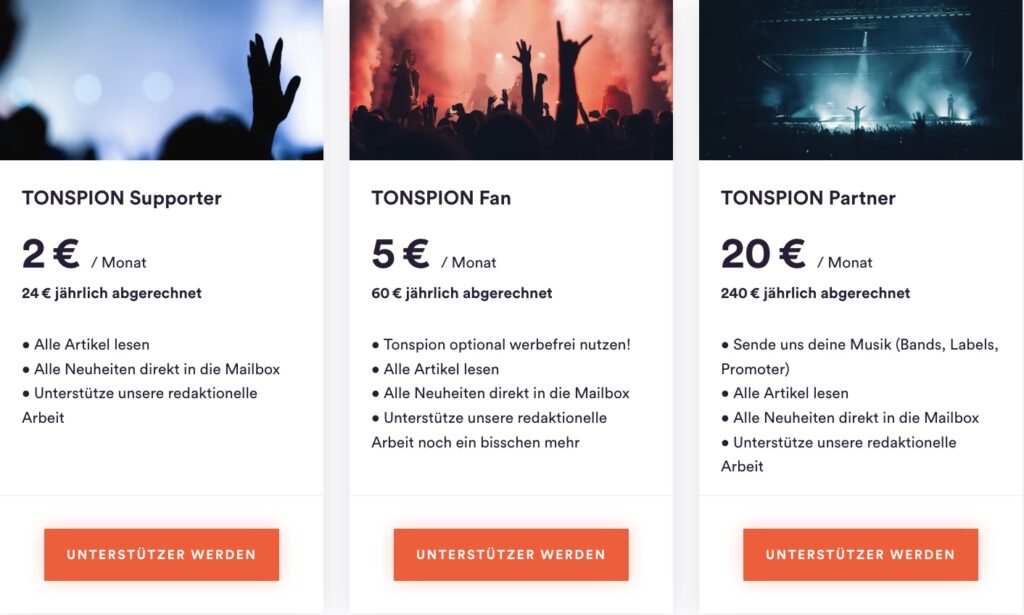

Tonspion Backstage Pass

In eigener Sache: Wir möchten unsere Social Media Profile löschen und unabhängig von nerviger Bannerwerbung werden. Und dazu brauchen wir dich: Unterstütze unsere Arbeit und hol dir den Tonspion Backstage Pass ab 2 Euro/Monat.

Sobald wir genügend Mitglieder haben, können wir wieder unabhängig von den großen Plattformen arbeiten.