Mit A Study of Losses meldet sich Zach Condon, Mastermind hinter Beirut, zurück. Das Album basiert auf einer ungewöhnlichen Idee: Inspiriert vom gleichnamigen Buch der deutschen Autorin Judith Schalansky verbindet es literarische Einflüsse mit musikalischer Experimentierfreude.

Insgesamt 18 Stücke – davon elf Songs mit Gesang und sieben instrumentale Kompositionen – bilden eine vielschichtige Klanglandschaft. Trotz des konzeptuellen Hintergrunds bleibt das Album zugänglich: Die Stücke sind warm, melancholisch und geprägt von einer charmanten Lo-Fi-Ästhetik, die Beirut seit jeher auszeichnet.

Die Verluste, die das Album thematisiert, spiegeln sich in der sehnsüchtigen Grundstimmung seiner Stimme und der melancholischen Instrumentierung wider. Musikalisch balanciert A Study of Losses zwischen traditionellem Beirut-Sound und neuen Ansätzen. Songs wie „Forrest Encyclopedia“ oder „Guericke’s Unicorn“ zeigen Condon als gereiften Songwriter, der Einflüsse aus Folk, Barock und elektronischer Musik aufgreift.

Besonders auffällig ist die durchgehend hohe handwerkliche Qualität, von der Komposition über das Arrangement bis hin zur Produktion. Auf hochwertigen Kopfhörern entfaltet das Album seine Klangdetails besonders eindrucksvoll.

Während Condons unverkennbarer, ätherischer Gesang in alter Stärke erklingt, könnten sich einige Hörer an der durchgehenden Makellosigkeit stören: Die Produktion ist so präzise und sauber, dass manchmal der Eindruck entsteht, ein wenig Brüchigkeit oder Unvorhersehbarkeit könnte dem Album mehr emotionale Tiefe verleihen.

Vor allem die instrumentalen Stücke wie „Mare Serenitatis“ und „Mare Crisium“ sorgen jedoch für willkommene Zwischentöne und betonen die tänzerische Leichtigkeit, die A Study of Losses durchzieht. Erfrischende Akzente setzen vor allem die Songs, in denen Synthesizer eine tragende Rolle spielen. Sie verhindern, dass sich die wohlklingende Melancholie zu sehr in die Breite zieht, und erinnern an die ungestüme Energie von Beiruts frühen Alben wie Gulag Orkestar.

Beirut Biografie

Beirut ist das Musikprojekt des US-amerikanischen Multiinstrumentalisten Zach Condon, das seit Mitte der 2000er Jahre eine Mischung aus Indiefolk, Weltmusik und Pop prägt. Condon verbindet in seiner Musik verschiedene kulturelle Einflüsse, von Balkan- und Klezmer-Elementen bis hin zu französischem Chanson und elektronischen Klängen. Der Name Beirut verweist auf die libanesische Hauptstadt – ein Symbol für Condons Interesse an fremden Kulturen und musikalischer Vielfalt.

Gulag Orkestar (2006)

Zach Condon gründete Beirut als Soloprojekt im Jahr 2005. Nach einer abgebrochenen Ausbildung und Reisen durch Europa nahm er in seinem Schlafzimmer das Debütalbum Gulag Orkestar auf. Das Werk, das 2006 erschien, war stark von Condons Eindrücken osteuropäischer Musik beeinflusst und wurde von der Kritik begeistert aufgenommen. Die Mischung aus Bläsern, Akkordeon, Mandoline und melancholischen Melodien zeichnete einen neuen Sound im Indiefolk. Besonders Tracks wie „Postcards from Italy“ machten Beirut schnell bekannt.

The Flying Club Cup (2007)

Nur ein Jahr später veröffentlichte Condon The Flying Club Cup, inspiriert von französischer Musik des frühen 20. Jahrhunderts. Die Aufnahmen waren opulenter produziert als beim Debüt. Die Arrangements wirkten orchestraler, während der melancholische Kern erhalten blieb. Songs wie „Nantes“ und „A Sunday Smile“ etablierten Beirut endgültig als feste Größe im Indie- und Weltmusikbereich.

March of the Zapotec / Realpeople: Holland (2009)

2009 folgte die Doppel-EP March of the Zapotec / Realpeople: Holland. Die erste Hälfte entstand nach einer Reise nach Oaxaca, Mexiko, und enthält Musik, die zusammen mit einer lokalen Blaskapelle aufgenommen wurde. Die zweite Hälfte (Realpeople: Holland) präsentierte Condons elektronische Seite – eine Hommage an seine frühen Experimente mit Synthesizern und Computermusik. Diese Veröffentlichung zeigte Beiruts stilistische Bandbreite deutlicher als je zuvor.

The Rip Tide (2011)

Mit The Rip Tide schlug Beirut 2011 eine neue Richtung ein: Die Songs waren kompakter, persönlicher und weniger von geografischen Themen geprägt. Die Melancholie blieb, doch die Kompositionen wirkten klarer und strukturierter. Der Song „Santa Fe“, benannt nach Condons Heimatstadt, zeigte eine stärkere Hinwendung zum amerikanischen Songwriting.

No No No (2015)

Nach einer Phase persönlicher Krisen – darunter eine gesundheitliche und kreative Erschöpfung – erschien 2015 das Album No No No. Die Lieder waren kürzer, heller und direkter als in früheren Arbeiten. Condon verarbeitete in den Songs private Rückschläge und einen Umzug nach Brooklyn. Trotz des oft schwergewichtigen Themas strahlte das Album eine gewisse Leichtigkeit aus.

Gallipoli (2019)

Gallipoli markierte 2019 eine Rückkehr zu opulenteren Arrangements und nostalgischem Fernweh. Die Aufnahmen entstanden in Italien, wo Condon in einer kleinen Kirche ein altes Farfisa-Orgelmodell entdeckte, das den Klang des Albums prägte. Der Titelsong „Gallipoli“ erinnert in seiner wehmütigen Verspieltheit an die Anfänge von Beirut.

Artifacts (2022)

Mit Artifacts veröffentlichte Beirut 2022 eine Sammlung seltener und unveröffentlichter Aufnahmen, B-Seiten und Demoversionen. Das Album dokumentierte Condons künstlerische Entwicklung über die Jahre und bot Einblicke in frühe Stadien bekannter Songs sowie in bisher ungehörte Experimente.

Hadsel (2023)

Hadsel entstand in einer einsamen Kirche auf der norwegischen Insel Hadsel während einer persönlichen Auszeit Condons. Das Album war von Stille, Natur und innerer Reflexion geprägt. Die reduzierte Instrumentierung und das zurückhaltende Songwriting machten Hadsel zu einem der intimsten Werke von Beirut.

A Study of Losses (2025)

Das neue Werk, A Study of Losses, erschien 2025. Condon ließ sich von Judith Schalanskys Buch gleichen Namens inspirieren und komponierte Musik für einen schwedischen Arthouse-Zirkus. Das Album kombiniert klassische Beirut-Melancholie mit kammermusikalischen Instrumentals und elektronischen Akzenten. Es ist eines der ambitioniertesten Projekte Condons und verbindet persönliche Themen mit einer literarisch-konzeptionellen Tiefe.

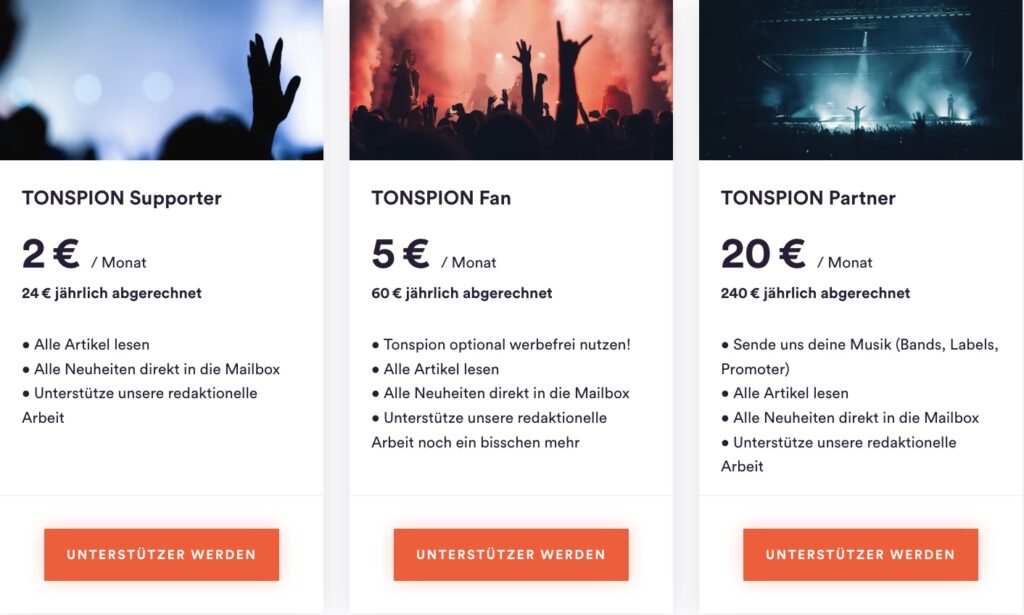

Tonspion Backstage Pass

In eigener Sache: Wir möchten unsere Social Media Profile löschen und unabhängig von nerviger Bannerwerbung werden. Und dazu brauchen wir dich: Unterstütze unsere Arbeit und hol dir den Tonspion Backstage Pass ab 2 Euro/Monat.

Sobald wir genügend Mitglieder haben, können wir wieder unabhängig von den großen Plattformen arbeiten.