Immer mehr KI-Tools versprechen Unterstützung bei Komposition, Texten, Arrangement und Sounddesign. Doch während die Verlockungen groß sind, gibt es viele ernstzunehmende Gründe, warum Musiker und Musikerinnen besser zweimal überlegen sollten, bevor sie KI in ihren kreativen Prozess einbinden.

Künstliche Intelligenz kann heute bereits eine Vielzahl kreativer Aufgaben übernehmen. Sie analysiert bestehende Musikstile, generiert neue Harmonien, entwickelt Beats und simuliert Instrumente auf erstaunlich hohem Niveau.

Und auch Texte für Popmusik oder Rap lassen sich mit Hilfe von KI einfacher erstellen, denn mal ganz ehrlich: große Dichtkunst sind die wenigsten Poptexte. Das liegt schon häufig daran, dass zuerst Melodien entwickelt werden und dann mühsam die passenden Worte dafür gefunden werden müssen. Für viele Künstler ist das reine Puzzle-Arbeit.

Viele Musiker nutzen KI, um sich aus kreativen Blockaden zu befreien oder neue Ideen zu generieren. Durch Algorithmen, die auf riesige Musikdatenbanken trainiert wurden, entstehen oft ungewöhnliche Kombinationen von Akkorden, Rhythmen und Melodien, die als Ausgangspunkt für eigene Kompositionen dienen können.

Für Musikproduzenten, die unter Zeitdruck arbeiten, kann KI zudem wertvolle Vorarbeit leisten, etwa beim Erstellen von Skizzen, Grooves oder Hintergrundtracks. Es gibt viele lästige und zeitraubende Aufgaben bei der Musikproduktion, bei denen KI durchaus hilfreich sein kann und zweifellos wird die Technologie künftig auch elementarer Bestandteil von Produktions-Software sein.

Allerdings sollte man sich als Künstler nicht zu sehr auf Künstliche Intelligenz verlassen, denn es besteht letztlich die Gefahr, dass KI die kreative Arbeit entwertet und Musik zunehmend gleichförmiger macht. Viele Firmen arbeiten bereits daran, den Markt mit KI-Musik zu fluten und auch Spotify kam deshalb unlängst in die Schlagzeilen. Warum sollte man als Plattenfirma noch in Nachwuchskünstler investieren, wenn man einfach 1 Million Variationen eines aktuellen Nummer 1-Hits produzieren lassen kann?

Die Schattenseiten der KI: Warum Vorsicht geboten ist

Rechtliche Unsicherheiten

Die meisten KIs, die Musik generieren, wurden mit bestehenden Werken trainiert, ohne dass deren Rechteinhaber zugestimmt hätten. Das bedeutet, dass Nutzer solcher Tools nicht garantieren können, dass die Ergebnisse wirklich frei von Urheberrechtsverletzungen sind. Selbst wenn ein Output „neu“ erscheint, könnten einzelne Elemente aus bekannten Stücken übernommen worden sein. Das kann rechtliche Folgen haben, insbesondere wenn die Musik kommerziell genutzt wird.

Beispielhaft zeigt der Fall GitHub Copilot, dass KI-Modelle schon im Softwarebereich verklagt wurden, weil sie urheberrechtlich geschützten Code reproduzierte. Übertragen auf Musik bedeutet das: Auch scheinbar originelle KI-Kompositionen könnten Plagiate enthalten, ohne dass der Nutzer dies überhaupt bemerkt.

Selbst wenn die Rechteinhaber einer KI-Nutzung zustimmen, verlieren sie möglicherweise auf lange Sicht mehr, als sie durch ein paar Euro Lizenzgebühren bekommen: die KI könnte sie schlichtweg überflüssig machen. Bereits jetzt träumen Hollywood-Studios davon, ihre größten Stars einfach als Avatare verwenden zu können. Doch das ist eine Falle, von der nur eine Seite profitiert: die Verwerter.

Fehlende Originalität

Künstliche Intelligenz kann nur aus bereits existierenden Daten lernen. Wirkliche Innovation, etwa die bewusste Abweichung von Stilkonventionen oder die Schaffung neuer Genres, bleibt menschlichen Komponisten vorbehalten. KI ist keine kreative Entität, sondern ein Werkzeug zur Imitation.

Die Musikerin und Autorin Holly Herndon, die selbst mit KI arbeitet, weist darauf hin: „KI kann interessante Ergebnisse liefern, aber es sind immer Menschen, die entscheiden, was davon wertvoll ist.“ Insofern unterscheidet sich die Arbeit mit KI eher technisch. Die vielen kleinen, aber wesentlichen Entscheidungen darüber, wie Musik am Ende klingen soll, bleiben weiterhin bei den Künstlern.

Allerdings werden durch KI viele Kompetenzen abgebaut: man braucht kein Instrument mehr lernen, man muss sich nicht mit Aufnahmetechnik befassen, man braucht kein Equipment und auch keinerlei musikalische Vorbildung mehr. Klingt wie Punk, allerdings war Punk eine Lebenseinstellung, während wir bei KI als Junkies am Tropf einer riesigen, schwerreichen Industrie hängen. Die nach wie vor selbst kein Geld mit KI verdient, weil es unvorstellbar teuer ist, KI-Chatbots zu betreiben. Experten wie der Informatiker Jügen Geuter sagen deshalb bereits das Ende des KI-Hypes vorher.

Musik ohne Empfinden

Musik lebt von Emotionen, kulturellem Kontext und der Erfahrung des Moments. Eine KI empfindet keine Trauer, keine Wut, keine Freude. Ihre Musik basiert auf statistischen Wahrscheinlichkeiten, nicht auf innerer Erfahrung. Das unterscheidet KI-Musik grundlegend von menschlicher Kunst.

Wer sich fürs Komponieren oder Texten auf KI verlässt, produziert vermutlich nichts von Wert. Allenfalls die aktuellen Single-Charts könnte man vermutlich schnell durch KI ersetzen, weil sie auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und vielfach bewährten Rezepten beruht. Musik wird heute nicht mehr nach ihrem kreativem Wert beurteilt, sondern nach ihrer kommerziellen Verwertbarkeit, also: Klickzahlen.

Kein Schutz durch Urheberrecht

Unabhängig von Geschmacksfragen: In vielen Ländern, etwa den USA und der EU, können KI-generierte Werke nicht ohne weiteres urheberrechtlich geschützt werden. Das bedeutet: Wer KI-Musik erstellt, hat möglicherweise keinerlei Anspruch auf Schutz oder Verwertung seiner Arbeit. Insbesondere für professionelle Musikerinnen und Musiker ist das ein erhebliches Risiko.

Klimaschädlichkeit

Vielleicht der wichtigste Aspekt ist der enorme Energieverbrauch von KI-Technologie. Das Training großer Modelle, wie sie auch für Musikgeneratoren verwendet werden, verursacht erhebliche CO₂-Emissionen. Jeder Prompt verbraucht Energie und während Text noch vergleichsweise sparsam ist, steigt der Verbrauch für die Generierung von Musik, Bildern und Videos enorm.

Angesichts der Klimakrise ist die Frage nach der Nachhaltigkeit digitaler Technologien drängender denn je. Musiker, die sich für Umweltschutz einsetzen, sollten daher auch die ökologischen Folgen von KI-Nutzung bedenken.

Ethische Fragen

Wer sich auf KI-Musik verlässt, fördert indirekt die Ausbeutung von menschlichen Künstlern, deren Werke oft ohne Zustimmung als Trainingsdaten genutzt wurden. Zudem öffnet sich ein Markt für seelenlose Massenware, die echte Kreativität verdrängen könnte. Kultur könnte zur bloßen Produktmasse degenerieren. Wir sind dabei eine Kulturtechnik zu verlieren, wenn wir verlernen Musik zu machen und Musik zu hören, die von Menschen aus Fleisch und Blut gespielt und gefühlt wird.

KI bedroht unsere Musikszene

KI kann in bestimmten Kontexten ein interessantes Werkzeug sein, etwa zum Experimentieren oder als Lernhilfe. Doch wer echte, eigenständige Musik schaffen will, sollte sich nicht nur auf Algorithmen und vorgefertigte Aufnahmen verlassen. Kreativität, Innovation und emotionale Tiefe lassen sich nicht automatisieren.

Musik, die im Inneren berührt, entsteht nicht aus Wahrscheinlichkeiten, sondern aus menschlicher Erfahrung, Fehlern, Brüchen und dem Mut, Neues zu wagen.

Die Herausforderung der kommenden Jahre wird sein, den Wert menschlicher Kreativität gegenüber der technischen Effizienz zu bewahren. Wenn Spotify massenhaft KI-Musik auf seiner Plattform veröffentlicht, verdienen Künstler künftig gar nichts mehr mit ihrer Musik. Und dann ist es völlig gleich, wie diese entstanden ist.

Quellen:

Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP (Originalstudie, PDF)

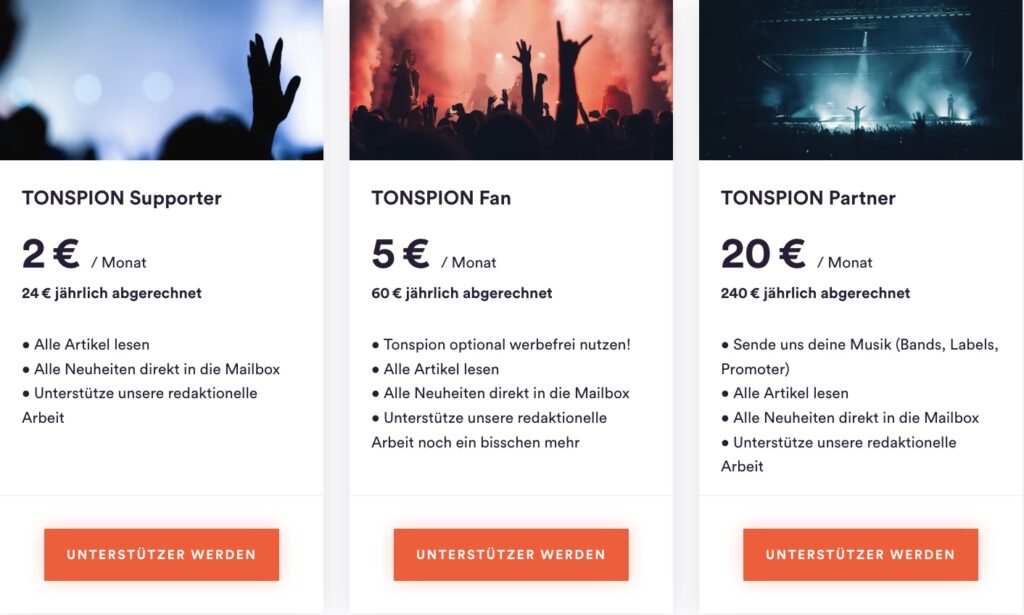

Tonspion Backstage Pass

In eigener Sache: Wir möchten unsere Social Media Profile löschen und unabhängig von nerviger Bannerwerbung werden. Und dazu brauchen wir dich: Unterstütze unsere Arbeit und hol dir den Tonspion Backstage Pass ab 2 Euro/Monat.

Sobald wir genügend Mitglieder haben, können wir wieder unabhängig von den großen Plattformen arbeiten.